8月22日(金) テーマ:「学びを言語化する」

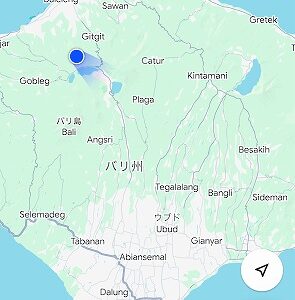

9時にホテルを出発し、最終プレゼンの会場であるsu-re.coのオフィスに向かいました。

発表準備の後11時から最終プレゼンの予定でしたが、iPadでスライドを作成したチームのAIR PLAYがうまく表示できなかったため、PDFデータに変換して対応しました。

各チームとも限られた時間でしっかり準備していて、聞きごたえのあるプレゼンテーションでした。

このあと食事と買い物のあと空港に移動しますのでバリ島研修の報告は終了いたします。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

8月21日(木)6日目 テーマ:「未来に思いを馳せる」

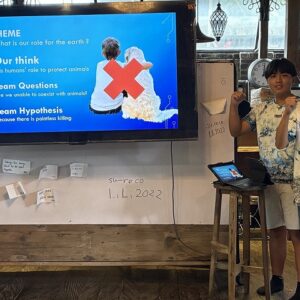

午前中は植林活動に行きました。趣旨としては、「バリ島の環境に直接関わることで当事者になる」ということです。遠くの山に向かうので早朝6時20分に集合し、事前ミーティングがありました。

環境のことを考えるためにバリに来たが、私たちが乗る飛行機も大量のCO2を排出しているので、本当に微々たる量だが少しでも減らすことをしたいという考えがある。そしてもう一つ、チャナ(バリヒンドゥの供え物)にアジサイの花が使われている。貧しい農家が少しでも収入を得ようとしてアジサイばかり植えるので土が痩せていくという問題がある。それをアグリフォレストという考え方で改善したいと考えている。現状を見て自分に何ができるかを考えるきっかけにして欲しい。というような話でした。

ここから2時間半くらいかかるので、バスは6時半過ぎに出発。朝食の時間が取れないので、バス内で食べられるようにボックスが配られた。中味はサンドウィッチ、フライドチキン、フライドポテト、みかんでした。水とジュースも一本ずつ用意されていました。

幹線道路とはいえ、片側一車線の道を猛スピードで走るので大きく揺れることがあるので食べにくいですが、さっそく平らげる生徒が多く頼もしく感じました。

30分ほど走ると田園風景が広がってきました。日本と同じ稲作がメインであることがよくわかります。品種も日本と同じ短粒種です。日本との違いは3期作が可能というところでしょう。

郊外の町に入るとお寺が多いと思いましたが、それらは各家の寺院なんですね。おそらく地主階級が多く住んでいるエリアでしょう。

早朝に出発したことで渋滞を避けられたため1時間半ほど走ったところで急勾配の山道に入りました。

眼下に湖を見ながら快調に進んでいましたが、30分ほど行くと急に狭い道に入りました。バス1台がギリギリ通れる狭い道を転げ落ちるように、まさにジェットコースターのごとく進んで行きました。

8時半過ぎに現地付近に到着。ここから徒歩です。周囲の傾斜地にはあじさいがたくさん咲いていました。朝のミーティングで聞いていたように、農家が植えたものです。1300メートルを超える高地のため朝晩の気温差が大きく、朝露に濡れたあじさいの葉が輝いていました。

かなりアップダウンのある山道を20分ほど歩くと植林の現場に到着しました。8月は乾季のため山に植えるのはもう少し先になります。そこで先にコーヒーの苗を育てるためのポットを作りを行い、そのポットに種を一粒ずつ埋める作業をしました。

このあたりの土地はsu-re.coとTiger Movが所有していますが、普段の管理はこの村のコミュニティにお願いしているとのことでした。この日も数名の方が手伝ってくださいました。1時間で214個のポットが完成し、コミュニティの方に託しました。すべてが順調に育つわけではありませんが、このうち何本かは立派なコーヒーの実をつける木に育つことを祈ります。

すべての作業を終えた後は近くの小さな滝に行きました。水に入ったり写真を撮ったりしたあと、バリ伝統のお菓子をいただきました。バナナの皮に包まれた少し甘めのお餅のなかにマンゴーのような果肉が包まれたもの、黄色と白の葉に包んだもち米のなかにコーヒー豆が1つ入ったもの、緑色の団子にココナツがかかったものの3種類です。

コーヒーのテイスティングということで、ここWanagiriで採れた豆から作ったコーヒーを3種類味比べをしました。生徒は浅煎りが飲みやすいと言っていましたが、深煎りもコクと苦みが適度で美味しかったです。

私たちが帰るころにはこの滝を見に来た観光客も何人かいました。バスに戻るための坂はかなり急勾配でしたので、途中で休憩しながらゆっくり上りました。

バスにとってもかなりの急勾配ですので、エンジンも唸り声をあげながら狭い道を上りました。12時頃幹線道路沿いの綺麗なレストランに到着しました。2階のテラス席で山を見ながら昼食をいただきましたが、ひんやりとした風が心地よく、まさに高原リゾートという感じでした。食後に施設内を散策しました。レストランの隣に、この施設のフィロソフィや種子から植物が育つまでの様子をパネルとプロジェクターで説明した展示ブースがありました。その後併設のコテージ内のガーデンとファームを見学しました。ぶどう、かぼちゃ、うり、夕顔、キャベツ、大根、いちごなど私たちにもなじみの深い作物が育てられていました。さらに奥の温室では水耕栽培によるレタス栽培もおこなわれていました。このようにただ食事や宿を提供するだけでなく、自然との共生をテーマとすることで環境意識の高い人々を呼び込もうということかもしれません。

13時過ぎにレストランを後にしました。早朝出発だったこともあって食後は揺れるバス内で眠っていた人が多かったようです。

14時半過ぎにホテルに到着。17時まで各チームで最終プレゼンの準備をしました。

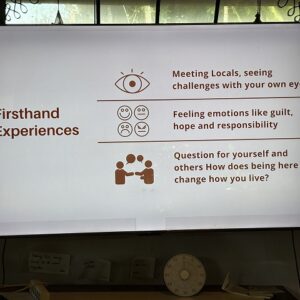

17時から今回の研修全体の振り返りを行いました。

非日常は明日1日残すのみですので、これまで体験してきたことを振り返り、感じたこと、考えたこと、疑問に思ったこと、そして自分自身のことについて考え、それを言語化する作業でした。

例えば、

初日から何をしてきたか?1人1つずつ思い出して言葉にする。

自分自身の旅の目的は何でしたか?

旅の中で勇気を出せたときは、どんなとき?どんなこと?

嬉しかったことは何か?なぜ嬉しいと思ったのか?

他の人にした良いことは何か?なぜそれをしようと思ったのか?親切にしようDayもあった

他の人からしてもらって嬉しかったことは何か?誰に何をしてもらったのか?なぜ嬉しいと思ったのか?

自分の心が動かされた瞬間は何か?なぜ心が動かされたのか?

バリ島で発見した自分の意外な一面は何か?どんなときに発見したのか?

バリ島で新たに生まれた問いは何?

あなたの旅にタイトルをつけるとすると何?

明日はお世話になったSu-re.coのメンバーに感謝を込めて、感情と意思を伝えてお手伝いをした甲斐があったなと思えるようなプレゼンにして欲しいという話でこのセッションを終えました。

本日の夕食は屋上で摂ることになっていましたが、夕陽が綺麗だったので先に記念撮影をしました。ただ今日も水平線に雲がかかっていたため、水平線に沈む夕陽を見ることはできませんでした。屋上に吹く涼しい風を感じながらバリ島最後の夜を楽しみました。と言いたいところでしたが、明日のプレゼンや帰国後の宿題のこと、中学3年生は高校での勉強のことなどが気になるようで先輩に話を聞いていました。

夕食後は自由行動です。先にコンビニに買い出しに行く人もいれば、明日のプレゼンの準備をしてからプールで泳ぐ人もいました。

いよいよ明日は最終日です。

8月20日(水)5日目 テーマ:「行動を起こす」

9時に屋上に集合し、点呼を兼ねて好きな数字を答えることにしました。一桁の数字を答える人が多かったのですが、中には2桁、3桁の人もいました。「自分の誕生日にちなんで」という人も何人かいましたが、「自分の名前を数字で表すと」や「例えば〇〇のように自分にとって特別な意味を持つから」という理由を挙げる人もいました。

そのあとすぐに1階の会議室にて、インタビューする内容を考えるワークをしました。

本日もアクションディですので、生徒に報告してもらいます。

■20日午前中の活動

チーム:Blue 担当:まっきー

チーム blue はTPST という大きなコンポスト工場に行きました。そこではポテトヘッドなどから回収した生ゴミに乾燥させたチャナ等を7割程で混ぜて水分量を調節し、いい土を作っています。石橋コーポレーションという企業とJICAが協力して設置した機械を使い、生ゴミを撒き、ドリルで土と混ぜて作ります。そこで、一人のスタッフにたくさんの質問をして、新しい発見がありました。ゴミを道や川に捨てる習慣があると知っていましたが、なぜそのような習慣があったかをここで知ることができました。

チーム:共存 担当:やまちゃん

僕たちチーム共存は、午前中su-re.coのスタッフとドッグレスキューという犬を保護している人のところにインタビューをしに行きました。犬は45匹ほどいて、中には両足を交通事故で無くした犬、片足が無い犬、食用として殺されそうになった犬など、様々な犬がいました。

彼にしたインタビューの例で、「日本では犬を殺処分しますが、バリ島での殺処分には賛成ですか、それとも反対ですか」と質問しました。結果彼は「犬は悪霊などから守ってくれたりするため人間には必要な存在である、よって反対」と言っていました。そこで僕は、こういう考えが根付いているのに、なぜ保護できなかった犬が町に溢れかえっているのかと思いました。

チーム名;バリの海バリ綺麗 担当:とっきー

私たちは富山市とJICAがバリ島に寄贈した巨大なコンポストの機械があるTPSTの施設を訪れました。そこはポテトヘッドやレストランと連携して生ゴミやチャナを回収し、それらとバイオファイターを混ぜて大量の堆肥を作る施設でした。私たちはそこで堆肥を作る工程を見たりスタッフの方にたくさんの質問をしたりしました。話を聞いて気づいたことは政府の政策に色々と問題があることと街の人がゴミ問題の現状を知らず対策しようという気持ちがなかなかおこらないといことが問題であるということでした。

チーム:Culturist 担当:ゆっきー

チームculturistはタマンアユン寺院を訪れました。この寺院は世界遺産に登録されている有名な観光地でもあります。美しく広大な土地に立つ立派な寺院に圧倒されました。敷地内にある資料館ではタマンアユンだけでなくバリの歴史や伝統についても学ぶことができました。豊かな自然とバリヒンドゥーの精神がもたらすバリ島への影響について改めて考える機会にもなりました。観光で行くだけでは知ることのできない知識を学ぶことができて良い勉強になりました。

■20日午後の活動

チーム:共存 担当:やまちゃん

会議室でスライド作りをし、ホテルの人にインタビューもしました。ホテルでは犬を飼っていてどこから拾ったか聞くと野良犬と言っていました。バリの野良犬には血統種では無いものが多かったです。でも先日行ったペットカフェには血統種だらけでやはりバリもそういう考えを取りいれてきているんだなと実感しました。

チーム名:バリの海バリ綺麗 担当:いとつば

この2日間で自分たちが仮説や問いの答えに辿り着きやすい所へ行きました。そこで思ったことやその場所で質問したり、ホテルの人にインタビューをしたりした内容をまとめて22日のプレゼンテーションに向けてパワーポイントでスライドを作りました。

チーム:Culturist 担当:まの

私たちはタマンアユン寺院からホテルに戻り、再度自分達がこれまで調査してきた事の振り返り・問いの再確認など、最終日に控える最終プレゼンに向けて準備を始めました。各々がメインテーマである「地球にとって人間の役割とはなんだろう」という問いを心に留めながら翌日の植林に臨む予定です。

チーム:Blue 担当:あおい

午後はホテルの従業員やコンビニの店員さん、市民などたくさんの人にインタビューをしました。エコ活動に注力している施設の人の話と比較することで、予想外の発見をたくさんできました。地域によって分別の有無が違ったり、実際に感じていることなどを聞くことが出来、バリ島のゴミ問題の現状を知れました。海外で街中でのインタビューは初めてでみんな少し緊張していましたが、コミュニケーションを取れたことがとてもいい経験となりました。